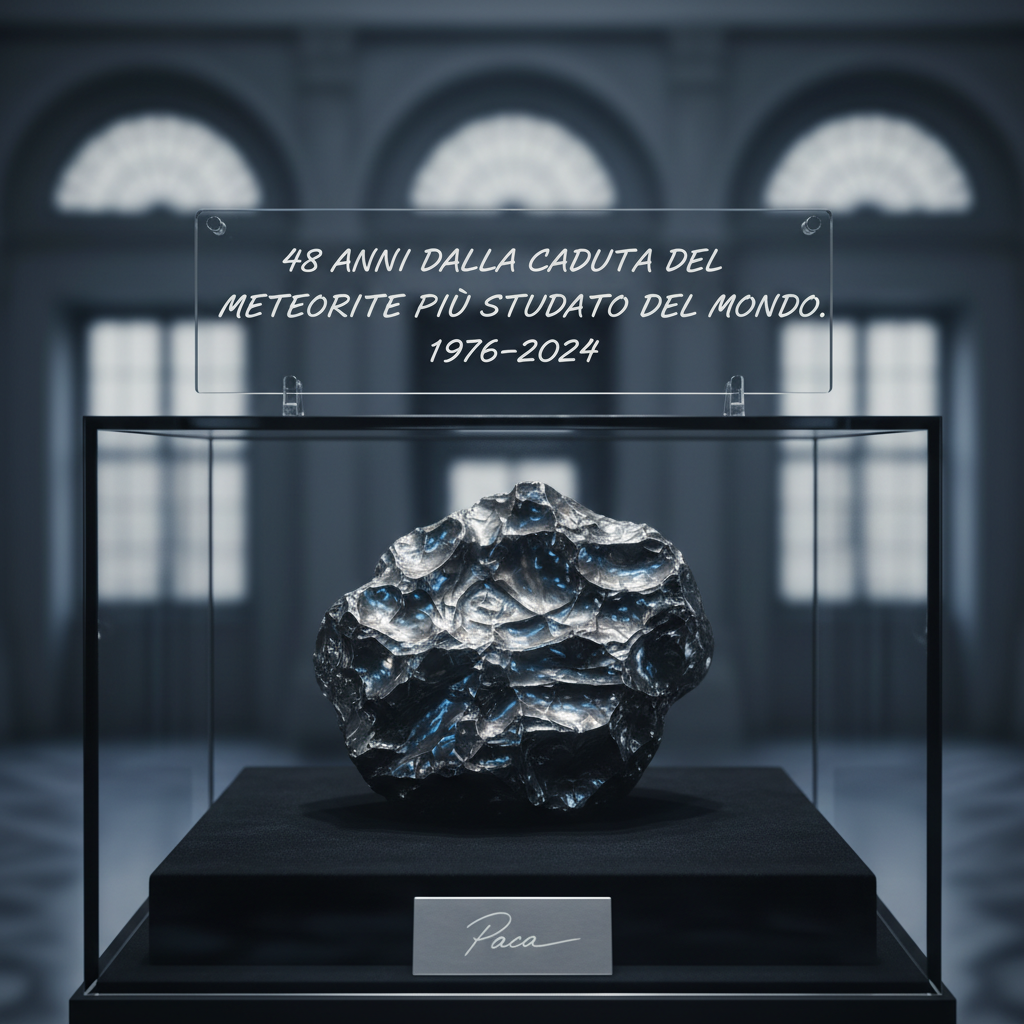

La Saga de Murchison: 48 Años de una Roca Demasiado Interesante

Hoy, nuestros calendarios terrícolas nos recuerdan una efeméride de particular brillo cósmico –aunque, como casi todo lo cósmico, un brillo más bien metafórico–: se cumplen 48 años de la caída del meteorito de Murchison. Una roca australiana que, para los estándares terrestres, se ha convertido en una celebridad, no por sus habilidades dramáticas o por un peculiar sentido del humor, sino por ser el fragmento extraterrestre más escrupulosamente diseccionado por nuestra curiosidad. Un silente mensajero que, hace casi medio siglo, decidió concluir su indiferente odisea espacial en un campo de Victoria, Australia, sin prever la conmoción que generaría entre los bípedos pensantes.

Y es que Murchison no fue un meteorito cualquiera. No, señor. Este pedrusco sideral resultó ser una condrita carbonácea, un tipo de material prístino que, cual cápsula del tiempo, traía consigo un alijo de compuestos orgánicos: aminoácidos, nucleobases y azúcares. Como si el cosmos mismo hubiera enviado un telegrama en forma de roca, confirmando nuestras más preciadas sospechas: que no somos tan singulares, o quizá, que somos tan universales como nos gusta creer. Es el testimonio silencioso de que los ladrillos con los que, *quizá*, se edificó la vida, no son una patente exclusiva de nuestro planeta azul, sino un kit de construcción estelar que se distribuye con generosa indiferencia.

Mientras nosotros, con lupa y espectrómetro, desentrañamos cada capa de su composición, la roca de Murchison, indiferente a su estatus de «el más estudiado», solo cumplió con la ley de la gravedad y la estadística cósmica. Un objeto que, deambulando por el vacío durante eones, encontró su final –o su inicio como objeto de culto científico– en un campo australiano. Y aquí estamos, casi cinco décadas después, celebrando su particular aterrizaje forzoso con la seriedad que merece un evento que nos permite sentirnos un poco menos solos en el universo, o al menos, más inteligentemente conectados a él.

Quizá, la verdadera lección de Murchison no resida tanto en los aminoácidos que nos regaló, sino en nuestra inquebrantable necesidad de encontrar significado en cada piedra que cae del cielo. Una necesidad que nos hace mirar hacia arriba con una mezcla de asombro y, por qué no decirlo, una pizca de egocentrismo cósmico. Nos hace pensar que, si las rocas pudieran reír, el meteorito de Murchison estaría, en su petrificada sabiduría, celebrando también… los 48 años de nuestra fascinante, y a veces cómicamente obsesiva, atención.